FOCUS – Révision du plan climat, poursuite de l’expérimentation des micro-capteurs, évaluation du plan de protection de l’atmosphère, de l’opération Cœurs de ville, cœurs de métropole… En 2019, la pollution de l’air entre en campagne. À un peu plus d’un an des prochaines échéances municipales, l’enjeu sanitaire devient aussi électoral.

La campagne de mesures au moyen de micro-capteurs se poursuivra au second semestre 2019. © DR Atmo Auvergne Rhône-Alpes

La campagne citoyenne de mesure de la pollution de l’air au moyen de micro-capteurs n’enthousiasme guère Alain Carignon. Dans un communiqué de presse, l’ancien maire de Grenoble, qui y voit de simples « gadgets », dénonce ce qu’il voit d’abord comme une opération de communication.

« Ce n’est pas parce qu’elle demande à des volontaires – dont il faut saluer l’engagement – de mesurer la qualité de l’air que “l’agglomération est la plus ambitieuse en matière d’amélioration de l’air”, comme l’affirme l’exécutif de la Métropole. Mesurer n’est pas faire baisser la pollution, contrairement à ce que laisse entendre la communication municipale. »

Provocation ? Une chose est sûre : la qualité de l’air sera un des gros enjeux de la campagne des élections municipales en 2020. La question est déjà au cœur de nombreux dossiers. Zone à circulation restreinte, plan de déplacement urbain, plan local d’urbanisme intercommunal, élargissement de l’A480, Cœurs de ville, cœurs de métropole (CVCM), second plan climat… L’air grenoblois sera-t-il pour autant plus respirable demain ?

En dix ans, la pollution au NO2 et aux particules fines a baissé en moyenne de 30 %

C’est déjà mieux qu’il y a dix ans, assure Atmo, l’organisme chargé de surveiller et mesurer la qualité de l’air dans l’agglomération. Les efforts des industriels pour réduire leurs émissions, tout comme le renouvellement du parc roulant ou de celui du chauffage au bois commencent à porter leurs fruits. Que ce soit à l’échelle de la région ou de l’agglomération, comme le souligne le bilan 2017 d’Atmo.

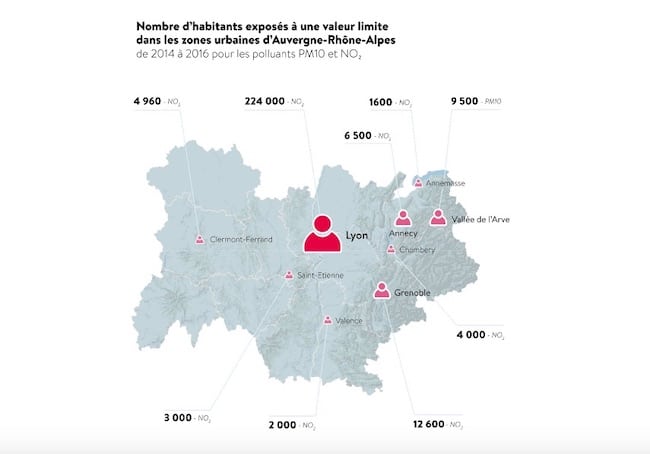

Impact des pollutions au dioxyde d’azote (NO2) et aux particules fines PM10 dans la région Auvergne Rhône-Alpes entre 2014 et 2016 (carte extraite du bilan 2017 d’Atmo).

« Sur dix ans, on enregistre en moyenne 30 % de réduction sur les dioxydes d’azote et les particules fines. Mais sur d’autres polluants, comme le soufre et le benzène – des polluants industriels –, c’est encore plus marqué », résume Camille Rieux.

Trente pour cent de réduction des polluants issus du trafic routier et du chauffage au bois non performant, c’est une moyenne. Pour le détail des secteurs plus ou moins pollués à Grenoble, il faudra attendre encore quelques semaines. Le bilan de la campagne menée durant un an en marge de l’opération Cœurs de ville, cœurs de métropole (CVCM) devrait être connu d’ici la fin du premier trimestre 2019.

Le plan de protection de l’atmosphère, lui aussi évalué en 2019

C’est aussi cette année 2019 que sera évalué le plan de protection de l’atmosphère (PPA) révisé en février 2014. Et donc que seront confrontées les actions qui devaient être mises en place à celles réellement mises en œuvre et que seront évalués leurs effets sur la qualité de l’air.

Avec l’espoir d’un impact significatif cette fois ? En janvier 2014, le rapport de la commission d’enquête était sévère.

« La commission d’enquête constate qu’il existe un énorme hiatus entre les affirmations péremptoires du PPA concernant les gains qui seraient acquis dès 2015 grâce aux actions du PPA révisé et ce qui ressort de la simple analyse des actions, de leurs objectifs, de leur calendrier et des moyens financiers qui leur seraient affectés, soulignait-elle. Tout est présenté pour laisser penser que la région grenobloise, et Rhône-Alpes, auront enfin, en 2015, rempli leurs obligations vis-à-vis de la communauté européenne, de la législation française, du droit du citoyen à un air non pollué. »

Depuis, les plans et mesures se sont multipliés dans l’agglomération. Dernière en date, la prime air bois a été doublée, en même temps qu’Atmo s’en remettait à ses micro-capteurs portatifs. Depuis fin 2018, trente volontaires expérimentent ces instruments de mesure de la pollution de l’air aux particules fines dans l’agglomération dans le cadre de l’expérimentation Checkbox. Des instruments toutefois sommaires, « low-cost », admet Camille Rieux qui ne remplaceront jamais les véritables analyses menées par l’association.

Et pas homologués, comme le faisait remarquer le groupe d’analyse métropolitain (Gam). Impossible donc d’utiliser ces mesures dans une visée réglementaire. « Ces micro-capteurs ne sont qu’indicatifs et n’ont rien à voir avec une mesure homologuée, reconnaît Camille Rieux. Mais ces appareils ont énormément évolué ces dernières années. On considère que les incertitudes, certes sensibles, sont suffisamment faibles pour donner une indication censée. »

Des instruments suffisants en tout cas pour l’association, à l’initiative de ces campagnes, pour continuer de faire œuvre de pédagogie. Atmo va, elle, plus loin et parle « d’appropriation » de la question de la pollution de l’air. Amorcée en 2016 avec l’expérimentation Mobicit’air, elle se poursuivra au second semestre 2019, à l’échelle cette fois de toute la région Auvergne Rhône-Alpes.

Cent micro-capteurs à l’échelle de la région Auvergne Rhône-Alpes

Une centaine (!) de ces micro-capteurs seront mis à disposition des habitants de toute la région Auvergne Rhône-Alpes. Un nombre pour l’heure très limité qui contraint leur utilisation : ils ne pourront être empruntés que durant deux semaines pour pouvoir bénéficier à un maximum d’intéressés.

Enfumage, comme le pointe l’ancien maire de Grenoble ? Mais aussi le Gam, pour qui ces micro-capteurs, financés avec de l’argent public*, ont toutes les chances, à un an des prochaines échéances, d’être utilisés à des fins électorales.

Difficile de s’avancer sur l’impact de ces mesures citoyennes. Au vu des résultats de la première campagne, certains s’en sont servis pour modifier leur itinéraire de course à pied dans le temps et dans l’espace. D’autres ont, d’après Atmo, mieux compris les mécanismes de la pollution de l’air, notamment liée au chauffage au bois, comme la place prise par un air intérieur pollué. Mais impossible de savoir si ces expérimentateurs ont joint le geste à la parole…

« Le micro-capteur n’est pas la révolution mais c’est un premier pas pour amorcer une évolution des comportements, pointe Camille Rieux. Cela permet de rendre la pollution plus visible. L’objectif est de faire changer les comportements en tant qu’émetteur. »

À quel prix ? Le coût de ces micro-capteurs reste modique : 300 euros pièce entre l’achat du capteur, de l’application smartphone, de la base de données et du site web (open source). Choisi après consultation, Airbeam 2 développé par l’ONG américaine HabitatMap mesure les particules fines et très fines en suspension dans l’air : les PM 10 mais aussi les PM 2,5 et les PM 1.

Une mesure seulement indicative mais, pour Atmo, ces expérimentations « collaboratives » sont loin d’être superflues. « Sans exonérer les pouvoirs publics de leurs responsabilités, l’amélioration de la qualité de l’air repose sur notre capacité à changer certaines habitudes. »

Patricia Cerinsek

* Ces micro-capteurs sont financés en partie sur les fonds propres de l’association avec le soutien la Région Auvergne Rhône-Alpes, de la Métropole de Grenoble et de l’Ademe.