INTERVIEW – C’est en s’inspirant de la nacre des coquillages que des chercheurs ont conçu un matériau céramique dix fois plus résistant. Et la céramique, ce ne sont pas que des assiettes. C’est aussi le nez de la navette spatiale. En amont des Fondamentales du CNRS, qui ont lieu vendredi 10 et samedi 11 octobre à Saint-Martin‑d’Hères, retour sur ces matériaux bio-inspirés avec Sylvain Deville*, chercheur en sciences des matériaux.

Sylvain Deville, chercheur en science des matériaux Saint-Gobain – CNRS. © Julie Russias

Depuis dix ans, vous travaillez à développer des matériaux céramiques plus performants en vous inspirant de la nature. Expliquez-nous votre travail et votre démarche ?

Je travaille sur les matériaux céramiques et notamment sur les matériaux de structure qui vont être difficiles à casser.

Pour cela, on développe plus particulièrement les matériaux bio-inspirés, qui s’inspirent de la structure des matériaux que l’on a dans la nature. Comme la nacre des coquillages qui a des propriétés étonnantes découlant d’une architecture vraiment particulière.

La nacre est faite avec du carbonate de calcium, un matériau extrêmement fragile intrinsèquement. Sur le plan mécanique, c’est l’équivalent de la craie. En comparaison, casser de la nacre est toutefois bien plus difficile que de la craie. C’est donc par l’architecture du matériau que l’on gagne plusieurs ordres de grandeur sur les propriétés.

Il s’agit de bio-inspiration et non de bio-mimétisme. La bio-inspiration consiste à aller chercher les idées dans la nature. On va chercher les plantes et on essaie de les reproduire avec nos matériaux techniques.

Nous cherchons ainsi des modèles d’organisation de la matière que l’on peut reproduire pour améliorer de manière considérable les propriétés des matériaux que l’on fait. On a par exemple développé un nouveau matériau céramique dix fois plus résistant, inspiré de la nacre.

Avec quelles applications ?

Pour le grand public, la céramique, ce sont d’abord des assiettes…

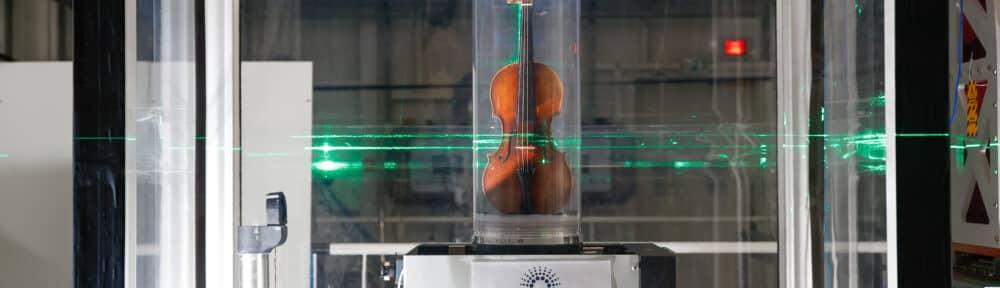

La nacre inspirent les chercheurs pour développer des céramiques dix fois plus résistantes. DR

Mais la céramique existe un peu partout. Elle entre dans la composition des fenêtres transparentes utilisées pour les fours, des supports de catalyse pour l’industrie chimique, des blindages qui résistent aux hautes températures…

Le nez de la navette spatiale est en céramique. Seule cette matière peut résister aux contraintes en termes de température et de frottement lors de l’entrée dans l’atmosphère.

Est-il nécessaire d’inventer de nouveaux matériaux ?

Aujourd’hui, tous les matériaux ont leurs défauts et leurs limites en matière d’utilisation ou de propriétés. Il y a aussi la question de l’encombrement et du dimensionnement. Si l’on a des matériaux qui ont de meilleures propriétés, on peut en mettre moins. Cela permet d’alléger. Si l’on veut qu’une voiture consomme moins, une des pistes est de fabriquer des voitures plus légères et à performance égale.

On doit aussi faire face à des contraintes environnementales, notamment de rareté, voire de pénurie annoncée, des ressources. C’est le cas des terres rares qui entrent notamment dans la fabrication des cellules photovoltaïques ou des téléphones portables…

De nombreux matériaux se font à partir de ressources limitées. Les terres rares en sont un des meilleurs exemples. Nous avons donc besoin de trouver des alternatives pour des raisons de ressources, pour des questions géopolitiques aussi : toutes les terres rares sont en Chine.

Les cellules photovoltaïques contiennent du silicium mais aussi beaucoup de terres rares et extrêmement rares (iridium, scandium…). Aujourd’hui, les pistes les plus prometteuses développent des matériaux qui s’affranchissent de cette ressource. Comme la pérovskite, un cristal obtenu à partir de matériaux qui existent en abondance.

Pour le grand public, ce n’est pas très impressionnant car on arrive aux mêmes résultats en matière de propriétés et de fonctionnement. Mais pour ce qui est de la disponibilité des ressources, il y a une différence considérable.

Patricia Cerinsek

* Sylvain Deville est chercheur en science des matériaux au laboratoire de synthèse et fonctionnalisation des céramiques, unité mixte de recherche Saint-Gobain – CNRS à Cavaillon. Spécialiste reconnu ayant déjà publié une cinquantaine d’articles et déposé huit brevets sur des matériaux innovants, Sylvain Deville a reçu en 2011 la prestigieuse bourse ERC Starting Grant pour son projet intitulé « G‑FreeCo » (freezing colloids). En 2012, il a été décoré de la médaille de bronze du CNRS.

LES FONDAMENTALES DU CNRS : DES PLACES LIMITÉES

Vendredi 10 et samedi 11 octobre, la science vient à la rencontre du public sur le campus universitaire de Saint-Martin‑d’Hères. Pendant deux jours, conférences, débats, ateliers sur des sujets aussi variés que la biologie de synthèse, la forêt amazonienne ou l’économie circulaire proposent d’ouvrir les champs de la connaissance et d’échanger.

Les places étant limitées, mieux vaut s’inscrire. Le thème des matériaux révolutionnaires affiche d’ores et déjà complet, tout comme les secrets de la mémoire.

A lire également sur Place Gre’net :