Jusque-là, pour mesurer l’oxygénation du cerveau après un traumatisme crânien ou un accident vasculaire cérébral, il fallait poser une sonde ou dénicher un tomographe. Lourd, cher et peu précis… Des chercheurs grenoblois de l’Institut des neurosciences ont mis au point une nouvelle méthode grâce à l’IRM, qui ouvre la voie à de nouvelles perspectives.

Un cerveau privé d’oxygène plus de trois minutes et c’est la mort cérébrale assurée. Un accident vasculaire cérébral (AVC) ou un traumatisme crânien peuvent ainsi conduire, si ce n’est au décès, à de graves séquelles allant de la perte du langage à la paralysie.

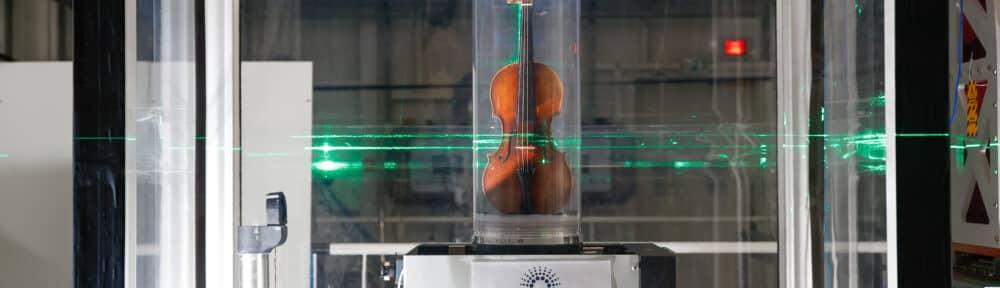

Mieux cartographier l’oxygénation du cerveau grâce à l’IRM, c’est la méthode développée par l’Institut des neurosciences de Grenoble – © Inserm