ENTRETIEN – Alors que l’on commémore, cette année, les 70 ans de la libération de Grenoble, le musée de la résistance et de la déportation de l’Isère propose au public de découvrir jusqu’au 19 mai prochain son exposition temporaire “Automne 1943”. Grenoble bascule alors dans la guerre. Jusque-là placée sous l’autorité du gouvernement de Vichy, puis occupée par les Italiens, la capitale des Alpes est envahie en septembre par les troupes allemandes. Ce seront les années les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale pour la ville iséroise, entre résistance et répressions. Rencontre avec Gilles Emprin, historien et coresponsable du service éducatif du musée. Il revient pour nous sur cette période de l’Histoire.

“Automne 1943, résistance et répressions” est la nouvelle exposition temporaire du musée de la résistance et de la déportation de l’Isère. Pourquoi avoir choisi ce sujet ?

2014 est une grosse année de commémorations, avec notamment le 70ème anniversaire de la libération de Grenoble. Mais le vrai tournant dans l’histoire de l’Isère, c’est l’automne 1943, avec le début de l’occupation allemande. Une occupation qui va changer beaucoup de choses, aussi bien pour la résistance que pour la vie quotidienne et les Grenoblois en général. Au travers de cette exposition, nous avons voulu montrer ce tournant historique pour la capitale des Alpes.

En quoi l’automne 1943 représente-t-il véritablement un tournant dans l’histoire de l’Isère ?

“Automne 1943, résistance et répressions” est la nouvelle exposition temporaire du musée de la résistance et de la déportation de l’Isère. Pourquoi avoir choisi ce sujet ?

2014 est une grosse année de commémorations, avec notamment le 70ème anniversaire de la libération de Grenoble. Mais le vrai tournant dans l’histoire de l’Isère, c’est l’automne 1943, avec le début de l’occupation allemande. Une occupation qui va changer beaucoup de choses, aussi bien pour la résistance que pour la vie quotidienne et les Grenoblois en général. Au travers de cette exposition, nous avons voulu montrer ce tournant historique pour la capitale des Alpes.

En quoi l’automne 1943 représente-t-il véritablement un tournant dans l’histoire de l’Isère ?

Les Français ont vécu différents événements lors de cette période. Dès 1940, Paris est occupée par les Allemands. La situation y est donc difficile mais claire. Dans la zone sud, c’est plus compliqué. Tout le Sud-Est de la France est une zone dite “libre”, placée sous l’autorité du gouvernement de Vichy. Les habitants ont, pendant deux ans, l’impression d’une relative tranquillité. Le gouvernement de Vichy est en effet répressif contre certains types de personnes comme les communistes, les francs-maçons, les Juifs et les étrangers, mais l’Isérois moyen n’est pas directement menacé.

A partir de novembre 1942, cette zone passe sous autorité italienne, suite à des accords signés entre les Allemands et les Italiens. La zone libre disparaît alors totalement et s’ouvre une période d’occupation assez spéciale qui va durer neuf mois. L’armée italienne n’est pas dans une logique de guerre mais de contrôle, d’affirmation. Quelques maquis sont attaqués par des Italiens en Haute-Savoie mais, globalement, le climat est plutôt calme. A titre d’exemple, il n’y a eu qu’un seul mort en Isère et une cinquantaine d’arrestations durables durant cette période. Les Italiens partent finalement le 8 septembre 1943 dans le plus grand désordre et sont immédiatement remplacés par les Allemands. Et là, tout va changer. Grenoble entre véritablement dans la Seconde Guerre mondiale.

Qu’est-ce qui va changer avec l’arrivée des troupes allemandes dans la capitale des Alpes ?

Les Allemands arrivent très rapidement après le départ des troupes italiennes, dès les 8 et 9 septembre 1943. Et dès le mois d’octobre, ils procèdent à des rafles dans les villages isérois susceptibles d’abriter des réfugiés juifs. Beaucoup d’entre eux se sont, en effet, réfugiés en Isère au moment de l’occupation italienne puisque toutes les déportations ont été stoppées. La région était devenue, en quelque sorte, un refuge pour les persécutés de tous styles et, surtout, pour les Juifs. Mais ce refuge va devenir un piège.

Les Français ont vécu différents événements lors de cette période. Dès 1940, Paris est occupée par les Allemands. La situation y est donc difficile mais claire. Dans la zone sud, c’est plus compliqué. Tout le Sud-Est de la France est une zone dite “libre”, placée sous l’autorité du gouvernement de Vichy. Les habitants ont, pendant deux ans, l’impression d’une relative tranquillité. Le gouvernement de Vichy est en effet répressif contre certains types de personnes comme les communistes, les francs-maçons, les Juifs et les étrangers, mais l’Isérois moyen n’est pas directement menacé.

A partir de novembre 1942, cette zone passe sous autorité italienne, suite à des accords signés entre les Allemands et les Italiens. La zone libre disparaît alors totalement et s’ouvre une période d’occupation assez spéciale qui va durer neuf mois. L’armée italienne n’est pas dans une logique de guerre mais de contrôle, d’affirmation. Quelques maquis sont attaqués par des Italiens en Haute-Savoie mais, globalement, le climat est plutôt calme. A titre d’exemple, il n’y a eu qu’un seul mort en Isère et une cinquantaine d’arrestations durables durant cette période. Les Italiens partent finalement le 8 septembre 1943 dans le plus grand désordre et sont immédiatement remplacés par les Allemands. Et là, tout va changer. Grenoble entre véritablement dans la Seconde Guerre mondiale.

Qu’est-ce qui va changer avec l’arrivée des troupes allemandes dans la capitale des Alpes ?

Les Allemands arrivent très rapidement après le départ des troupes italiennes, dès les 8 et 9 septembre 1943. Et dès le mois d’octobre, ils procèdent à des rafles dans les villages isérois susceptibles d’abriter des réfugiés juifs. Beaucoup d’entre eux se sont, en effet, réfugiés en Isère au moment de l’occupation italienne puisque toutes les déportations ont été stoppées. La région était devenue, en quelque sorte, un refuge pour les persécutés de tous styles et, surtout, pour les Juifs. Mais ce refuge va devenir un piège.

La résistance était-elle alors déjà bien organisée à Grenoble ?

Grenoble était un peu le centre névralgique. Il ne faut toutefois pas croire que la résistance se résumait à des jeunes armés se cachant dans les montagnes et attaquant les Allemands. Cette forme de résistance a existé mais lors de la phase finale du printemps 1944. La résistance commence bien avant. Elle prend d’abord une forme politique et a pour objectif de réveiller les consciences, notamment contre le gouvernement de Vichy mené par le Maréchal Pétain.

C’est l’arrivée des Allemands qui va changer la donne. Et l’évènement qui marque ce tournant, c’est l’assassinat le 6 octobre 1943 de l’ingénieur hydraulicien André Abry, devant son domicile. Les Allemands vont alors montrer leur vrai visage. Cela va provoquer une entrée en résistance de bon nombre de Grenoblois comme les militaires, ce qui débouchera notamment sur les explosions du dépôt d’artillerie du Polygone, le 14 novembre 1943, et de la Caserne de Bonne le 2 décembre 1943.

La “Saint-Barthélemy grenobloise”, organisée du 25 au 30 novembre 1943, est un autre moment capital de l’histoire de la résistance à Grenoble. Onze principaux

La résistance était-elle alors déjà bien organisée à Grenoble ?

Grenoble était un peu le centre névralgique. Il ne faut toutefois pas croire que la résistance se résumait à des jeunes armés se cachant dans les montagnes et attaquant les Allemands. Cette forme de résistance a existé mais lors de la phase finale du printemps 1944. La résistance commence bien avant. Elle prend d’abord une forme politique et a pour objectif de réveiller les consciences, notamment contre le gouvernement de Vichy mené par le Maréchal Pétain.

C’est l’arrivée des Allemands qui va changer la donne. Et l’évènement qui marque ce tournant, c’est l’assassinat le 6 octobre 1943 de l’ingénieur hydraulicien André Abry, devant son domicile. Les Allemands vont alors montrer leur vrai visage. Cela va provoquer une entrée en résistance de bon nombre de Grenoblois comme les militaires, ce qui débouchera notamment sur les explosions du dépôt d’artillerie du Polygone, le 14 novembre 1943, et de la Caserne de Bonne le 2 décembre 1943.

La “Saint-Barthélemy grenobloise”, organisée du 25 au 30 novembre 1943, est un autre moment capital de l’histoire de la résistance à Grenoble. Onze principaux

responsables seront assassinés et huit mourront en déportation…

En effet, l’armée allemande va essayer de couper des têtes. Elle pense qu’arrêter les chefs va désorganiser la résistance. Les services de renseignement de l’armée allemande lancent alors l’opération de la “Saint-Barthélemy grenobloise”, mais ils confient la tâche à des “collabos” français, comme Francis André, dit “gueule tordue”. Il y aura en Isère, environ un millier de miliciens.

Beaucoup d’Isérois ont-ils été déportés ?

responsables seront assassinés et huit mourront en déportation…

En effet, l’armée allemande va essayer de couper des têtes. Elle pense qu’arrêter les chefs va désorganiser la résistance. Les services de renseignement de l’armée allemande lancent alors l’opération de la “Saint-Barthélemy grenobloise”, mais ils confient la tâche à des “collabos” français, comme Francis André, dit “gueule tordue”. Il y aura en Isère, environ un millier de miliciens.

Beaucoup d’Isérois ont-ils été déportés ?

Pendant neuf mois, le temps de l’occupation italienne, les déportations de Juifs sont peu nombreuses. Évidemment, quand les troupes allemandes arrivent à Grenoble, les rafles reprennent. C’est notamment le cas à Saint-Pierre de Chartreuse, le 1er octobre 1943. Aloïs Brunner, l’un des plus grands criminels de guerre nazi, viendra même à Grenoble au printemps 1944 pour procéder à l’arrestation de Juifs.

A tout cela, s’ajoute une vague de déportations de résistants. Ceux de la manifestation du 11 novembre 1943, notamment. Entre 1 500 et 2 000 personnes défilent, ce jour-là, dans les rues de la ville et entonnent la Marseillaise devant le monument des Diables bleus. 370 hommes, dont beaucoup de jeunes, seront arrêtés et envoyés dans les camps de concentration de Dora-Mittelbau et Mauthausen. Seuls 120 en reviendront. Au total, 1 700 résistants politiques et un millier de Juifs ont été déportés durant cette période.

Dans le cadre de cette exposition, une nouvelle collection intitulée “Parcours de résistants” est éditée par le musée de la résistance. Vous en avez rédigé le premier ouvrage, intitulé “Gaston Valois, la République à en mourir”. Pourquoi avoir choisi ce personnage ?

Pendant neuf mois, le temps de l’occupation italienne, les déportations de Juifs sont peu nombreuses. Évidemment, quand les troupes allemandes arrivent à Grenoble, les rafles reprennent. C’est notamment le cas à Saint-Pierre de Chartreuse, le 1er octobre 1943. Aloïs Brunner, l’un des plus grands criminels de guerre nazi, viendra même à Grenoble au printemps 1944 pour procéder à l’arrestation de Juifs.

A tout cela, s’ajoute une vague de déportations de résistants. Ceux de la manifestation du 11 novembre 1943, notamment. Entre 1 500 et 2 000 personnes défilent, ce jour-là, dans les rues de la ville et entonnent la Marseillaise devant le monument des Diables bleus. 370 hommes, dont beaucoup de jeunes, seront arrêtés et envoyés dans les camps de concentration de Dora-Mittelbau et Mauthausen. Seuls 120 en reviendront. Au total, 1 700 résistants politiques et un millier de Juifs ont été déportés durant cette période.

Dans le cadre de cette exposition, une nouvelle collection intitulée “Parcours de résistants” est éditée par le musée de la résistance. Vous en avez rédigé le premier ouvrage, intitulé “Gaston Valois, la République à en mourir”. Pourquoi avoir choisi ce personnage ?

Gaston Valois est l’un des personnages marquant de cette époque. Il est ouvertement anti-Vichy et résistant. Chef régional des Mouvements unis de la Résistance, il est l’ancien maire et conseiller général de Tullins. Pendant les deux premières années de la guerre, il est intouchable car il a une vie sociale extrêmement développée. Quand arrivent les Allemands, il est évident qu’il doit quitter le département mais, au lieu de cela, il s’installe à Grenoble. Ce geste était comme une sorte de défi. Il sera finalement assassiné lors de la “Saint-Barthélemy grenobloise”.

Maïlys Medjadj

Gaston Valois est l’un des personnages marquant de cette époque. Il est ouvertement anti-Vichy et résistant. Chef régional des Mouvements unis de la Résistance, il est l’ancien maire et conseiller général de Tullins. Pendant les deux premières années de la guerre, il est intouchable car il a une vie sociale extrêmement développée. Quand arrivent les Allemands, il est évident qu’il doit quitter le département mais, au lieu de cela, il s’installe à Grenoble. Ce geste était comme une sorte de défi. Il sera finalement assassiné lors de la “Saint-Barthélemy grenobloise”.

Maïlys Medjadj

L’exposition « Automne 1943 – résistance et répressions » est à découvrir jusqu’au 19 mai au Musée de la Résistance de Grenoble © Maïlys Medjadj

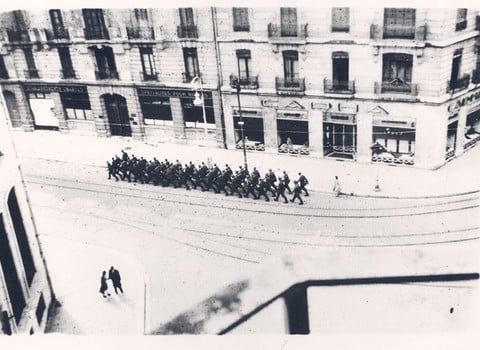

Les troupes allemandes à Grenoble © Musée de la résistance et de la déportation de l’Isère

L’explosion de la caserne de Bonne le 2 décembre 1943 © Musée de la résistance et de la déportation de l’Isère

Représentation des événements de la « Saint-Barthélémy grenobloise » du 25 au 30 novembre 1943 © Maïlys Medjadj

11 novembre 1943 © Musée de la résistance et de la déportation de l’Isère

Le Dr Gaston Valois, responsable des Mouvements Unis de la Résistance, fut assassiné lors de la « Saint-Barthélémy grenobloise » © Maïlys Medjadj

Automne 43 – Résistance et répressions Musée de la résistance et de la déportation de l’Isère, 14 rue Hébert, à Grenoble.

Exposition à découvrir jusqu’au 19 mai 2014, du lundi au vendredi de 9h à 18h, le mardi de 13h30 à 18h, le samedi et le dimanche de 10h à 18h (fermé le 1er mai).

Une réflexion sur « Automne 43 : résistance et répressions »

Témoin de l’explosion du 2 décembre 1943 à la caserne boulevard Gambetta. J’avais 12 ans 1/2 et j’habitais 2 place d’avril. Les fenêtres donnant sur notre jardin ont volé en eclat.