Saadi Khochbin chercheur à l’Institut Albert Bonniot de Grenoble.

-

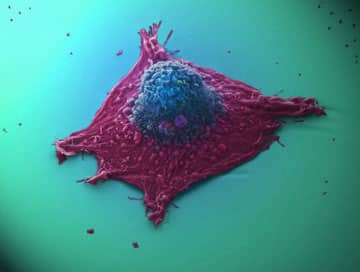

Quels sont les mécanismes moléculaires à l’origine de la considérable réorganisation de la chromatine9 ? Plus précisément, quels sont les déterminants moléculaires responsables de la désagrégation partielle ou totale des nucléosomes8 et de l’incorporation séquentielle subséquente de nouvelles histones4, de protéines de transitions14, puis de protamines15 dans la chromatine9 ?

-

Quelles sont les fonctions des histones variantes4 synthétisées et incorporées dans la chromatine à différents stades de la différenciation cellulaire ?

L’Institut Albert Bonniot à Grenoble.

- qu’au cours de la spermatogénèse, avant la transition nucléosomes8→ protamines15, l’histone variant TH2B remplace l’histone « classique » H2B, pratiquement totalement et sur l’ensemble du génome. Cette propriété différencie TH2B des autres variants d’histones 4 qui ne remplacent qu’une partie des histones « classiques » et sur des régions spécifiques du génome.

- Par modification génétique, les chercheurs ont pu obtenir une souche de souris produisant une histone TH2B modifiée et une autre souche totalement dépourvue de ce variant. Par cette approche expérimentale sophistiquée, ils ont pu préciser la fonction de ce variant TH2B. Celui-ci apparaît occuper un rôle central dans le contrôle des paramètres impliqués dans la stabilité des nucléosomes8. Il semble que ce soit sous l’influence de TH2B que les nucléosomes se transforment en une « entité intermédiaire », préalable indispensable à l’assemblage ultérieur des protéines de transitions14 et des protamines15.

- Ce travail met également en évidence deux autres rôles importants de l’histone TH2B. Ce variant joue un rôle dans la coordination de l’expression des gènes de l’histone H2B, ainsi que dans certains processus de modification chimique des protéines histones après qu’elles aient été traduites11/16.

- Tous ces résultats démontrent donc clairement la place centrale occupée par la protéine TH2B lors de la spermatogénèse. Il était par conséquent logique d’imaginer qu’une souris, génétiquement modifiée de telle façon qu’elle ne puisse plus synthétiser TH2B, soit dans l’incapacité de produire des spermatozoïdes normaux, et que ces lignées soient stériles. Or, quel ne fut pas l’étonnement de Saadi Khochbin et de son équipe de constater « qu’il n’en était rien, et que spermatozoÏdes et embryons ont un développement normal, en absence de toute trace du variant TH2B. Et le chercheur de rajouter : « Nous étions là devant une contradiction apparemment insoluble ». Cette contradiction a été levée lorsque les chercheurs ont mis en évidence un phénomène tout à fait remarquable : en l’absence de TH2B, la cellule va mettre en place une espèce « d’issue de secours », un nouveau mécanisme moléculaire ayant pour conséquence une augmentation importante de la modification chimique post-traductionnelle16 des histones nucléosomales H2B, H3, H4, un mécanisme capable de « remplacer fonctionnellement TH2B ». En effet, ces modifications vont entraîner la déstabilisation des nucléosomes, exactement comme le faisait TH2B.

- Enfin dernier résultat de cette étude et non des moindres, les chercheurs ont observé qu’après la fertilisation, le génome mâle va subir une modification inverse de celle qui avait été la sienne lors de la spermatogénèse. Les protamines, vont céder leur place aux histones « classiques ». L’équipe de Saadi Khochbin a pu montrer, d’une part , que pendant ce processus le variant TH2B est non seulement présent dans l’ovule mais que, d’autre part, il s’associe au génome mâle venant de s’introduire dans celui-ci. Ayant démontré le rôle essentiel joué par le variant TH2B dans les modifications de la structure nucléosomale du génome lors de la spermatogénèse, il est tout à fait concevable d’imaginer que pendant l’ovogénèse et dans les toutes premières étapes du développement embryonnaire, un moment où le génome requiert aussi une très grande plasticité, le variant TH2B joue à nouveau un rôle central dans le processus de déstabilisation de la chromatine. La démonstration expérimentale de la réalité de ce phénomène constituera à n’en pas douter un des axes des prochaines recherches de l’équipe grenobloise.

-

Génome : ensemble du matériel génétique d’un individu.

-

Spermatogénèse : ensemble des processus cellulaires conduisant des cellules souches au spermatozoïde mature.

-

ADN : acide Désoxyribonucléique. Macromolécule biologique composée de 4 désoxyribonucléotides, eux-mêmes formés d’un sucre, (le désoxyribose) d’une base azotée et d’un groupement phosphate. Les 4 nucléotides diffèrent par la nature de leur base azotée : Adénine (A), Thymine (T),Guanine (G), Cytosine ©. Dans l’ADN, un très grand nombre de nucléotides sont chimiquement reliés les uns aux autres. La succession linéaire des nucléotides est encore appelée séquence nucléotidique. Par commodité, on représente chaque nucléotide par l’initiale de la base qui le compose, par exemple ‑A-T-G-G-A-C-A-T-C-C-T-A- etc. Mais la molécule d’ADN, telle qu’elle existe dans la cellule, est encore plus complexe. En effet, à cette première séquence, à ce premier brin d’ADN, vient s’associer, se « coller » en quelque sorte une seconde séquence, ou brin complémentaire. Cette association est régie par des affinités chimiques entre les bases, A pouvant s’associer à T, et G à C. Ainsi, à la séquence ci-dessus ‑A-T-G-G-A-C-A-T-C-C-T-A- correspondra la séquence complémentaire ‑T-A-C-C-T-G-T-A-G-G-A-T-. La molécule d’ADN est donc formée de deux brins complémentaires. La véritable structure de notre petite séquence d’ADN sera donc :

-

Histones : ce sont des protéines6 très riches en acides aminés (voir 6) basiques. Elles sont situées dans le noyau cellulaire. Très étroitement liées à l’ADN 3, elles constituent avec celui-ci une structure complexe appelée chromatine9. Il y a cinq histones majeures ou conventionnelles : H1, H2A, H2B, H3 et H4. Chaque classe, sauf H4, comprend plusieurs sous-types, dont certains sont appelés variants, H2AZ par exemple. TH2B est un variant de H2B.

-

Gène : portion de la molécule d’ADN qui spécifie une protéine6. Notons que le produit ultime exprimé par un gène peut aussi être un acide nucléique, un ARN12 (ARN ribosomique par exemple).

-

Protéine : macromolécule biologique composée d’une succession de petites molécules appelées acides aminés, reliés en longues chaines par des liaisons chimiques fortes. Il y a 22 acides aminés différents. Ils sont classés selon leur nature et leurs propriétés chimiques en diverses catégories : acides, basiques, polaires, etc . Une protéine est composée de plusieurs centaines d’acides aminés. L’agencement des acides aminés dans une protéine est spécifié par la séquence des nucléotides sur l’ARN messager (voir 11), lui-même spécifié par la séquence d’ADN d’où il a été transcrit (voir10). L’ensemble des règles qui régissent le transfert de l’information de l’ADN vers les protéines via les ARN messagers s’appelle le code génétique.Les protéines peuvent être rangées en diverses grandes catégories : les protéines nécessaires à l’entretien et au fonctionnement « banal » de la cellule, encore appelées « protéines de ménage », et les protéines dites « de luxe » qui ne sont pas indispensables à la cellule mais qui vont être utiles à d’autres cellules de l’organisme. D’autres catégorisations des protéines sont aussi pertinentes : celles qui ont une action catalytique (les enzymes) et celles qui ont un rôle structural.

-

Eucaryotes : organismes vivants mono ou pluricellulaires, dont la ou les cellules possède(nt) un noyau clairement délimité par une membrane et contenant entre autre, le génome1. Ils se distinguent des organismes procaryotes qui n’en possèdent pas. D’autres critères structuraux et métaboliques permettent de différencier ces deux grandes catégories d’organismes.

-

Nucléosome : structure macromoléculaire associant huit protéines6 histones4 (deux exemplaires de chacune des histones H2A, H2B, H3 et H4), autour de laquelle s’enroulent environ 146 paires de bases d’ADN sur un tour trois quarts. L’ensemble forme un cylindre de 11 nm de diamètre sur 5,5 nm de haut environ.

-

Chromatine : forme sous laquelle se présente l’ADN dans le noyau. C’est la substance de base des chromosomes eucaryotes7. Elle correspond à l’association de l’ADN3, d’ARN12 et de protéines6. Les protéines sont de deux types : histones et protéines non-histones.

-

Transcription : processus moléculaire complexe qui permet de copier une séquence de la molécule d’ADN3 en un ARN12

-

Traduction : processus moléculaire complexe qui permet de « traduire » un ARN12 particulier, appelé messager, en protéine6.

-

ARN : Acide ribonucléique. Macromolécule biologique composée de 4 ribonucléotides, eux-mêmes formés d’un sucre (le ribose), d’une base azotée et d’un groupement phosphate. Trois bases, Adénine, Cytosine, Guanine sont communes entre l’ADN et l’ARN. Seule la quatrième, la Thymine présente dans l’ADN est remplacée par l’Uracile dans les ARN. La séquence des nucléotides dans une molécule d’ARN est spécifiée par la séquence d’ADN qui a été transcrite10, selon la règle suivante : en face d’un A de l’ADN, vient un U (et non un T) dans l’ARN ; en face d’un T un A, en face d’un C un G.

-

Cellule diploïde et cellule haploïde. Chez les eucaryotes7, à certaines étapes de la division cellulaire, appelée mitose, la chromatine se condense pour former les chromosomes qui sont très visibles et identifiables en microscopie optique. On peut classer ces chromosomes par paires, en fonction de leur taille et de leur forme. On appelle cela le caryotype. Ainsi, chez la souris, on observe 20 paires de chromosomes dont une paire de chromosomes sexuels. Il y a donc dans chaque cellule 2 copies d’un même chromosome, l’un venant du père et l’autre de la mère. On dit que la cellule est diploïde. Au cours de la maturation des cellules sexuelles, ou gamètogénèse, une mitose particulière appelée méiose permet de réduire par deux le nombre des chromosomes et de « brasser » les gènes du père et de la mère. La cellule résultant de cette division particulière est dite haploïde. Lors de la fécondation, la fusion d’un gamète mâle (spermatozoïde) haploïde et d’un gamète femelle (ovule) également haploïde, produira un œuf qui, lui, sera à nouveau diploïde.

-

Protéines de transition : protéines6 non histones associées transitoirement à l’ADN3 après la disparition de celles-ci lors de la désagrégation des nucléosomes8

-

Protamines : petites protéines nucléaires qui remplacent les protéines de transitions 14 qui avaient elles-mêmes remplacé les histones des cellules germinales mâles au cours de la spermatogénèse2

-

Modifications post-traductionnelles. Une protéine6, une histone4 par exemple, provient de la « traduction11 » d’un ARN messager : à la séquence des ribonucléotides sur la molécule d’ARN, correspond une séquence d’amino-acides, de la protéine, selon les règles du code génétique(voir 11 et 6). Mais ces protéines peuvent encore subir ultérieurement des modifications par « greffage » de certains motifs chimiques sur des acides aminés particuliers. Ces processus (méthylation, acétylation, crotonylation) ont pour conséquence de modifier considérablement les propriétés physico-chimiques de la protéine, entre autres son affinité pour l’ADN et sa conformation tridimensionnelle. Ces modifications post-traductionnelles constituent une base pour ce qu’il est convenu d’appeler l’épigénétique.