EN BREF – Les scientifiques peinaient à comprendre le mécanisme à l’œuvre dans le déclenchement de la maladie de Huntington, affection neurodégénérative, héréditaire et incurable. Grâce à une puce mise au point par des chercheurs grenoblois de l’Université Grenoble Alpes et une équipe de Montpellier, on sait désormais que le cortex joue un rôle fondamental dans l’origine des dysfonctionnements. De quoi ouvrir la porte à la mise au point de traitements ciblés.

Des chercheurs de l’Université Grenoble Alpes ont reconstitué sur une puce le circuit neuronal de patients atteints de la maladie de Huntington, affection neurodégénérative plus connue sous le nom de Chorée de Huntington ou danse de Saint Guy, caractérisée par des troubles cognitifs et psychiatriques ainsi que des mouvements incontrôlés.

Ces travaux, publiés dans la revue Cell reports le 2 janvier 2018, permettent de mieux comprendre le mécanisme de cette maladie héréditaire et incurable qui touche environ 6 000 personnes en France*.

La protéine huntingtine mute et provoque la maladie

Pour l’équipe de Frédéric Saudou, directeur de Grenoble Institut des neurosciences (Inserm-Université Grenoble Alpes), qui a travaillé en collaboration avec Benoît Charlot de l’Institut d’électronique des systèmes (CNRS-Université de Montpellier), l’objectif est depuis plusieurs années de mettre à jour le mécanisme de la huntingtine mutante et de comprendre comment cette protéine synthétisée par le gène HTT responsable de la maladie, provoque un dysfonctionnement et la mort sélective de deux régions du cerveau.

Impliquée dans la régulation des dynamiques intracellulaires, la huntingtine contient à l’état normal des répétitions d’un acide aminé, la glutamine. Mais au-delà de trente-six répétitions, ça se gâte : la protéine mute et provoque la maladie.

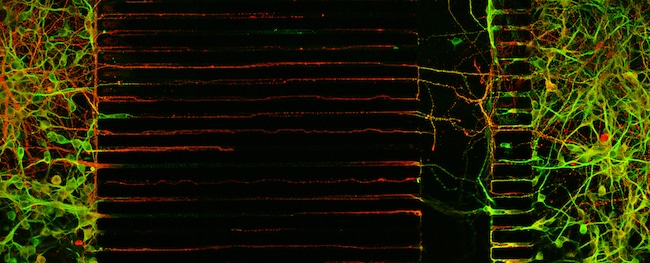

Réseau neuronal de la maladie de Huntington dans une puce microfluidique. Deux populations de neurones différents sont connectées via des canaux d’une taille de 3 microns et de plusieurs centaines de microns de long. Les neurones de gauche étendent des prolongements appelés axones (en rouge) qui vont atteindre la chambre centrale. Les axones vont alors se connecter et former des synapses avec les dendrites (extensions plus courtes, en vert) provenant des neurones de droite et ainsi former un circuit neuronal fonctionnel. Ce circuit est atteint dans la maladie de Huntington. © Inserm

En cause ? Un dysfonctionnement du circuit corticostriatal, celui qui connecte deux régions du cerveau, le cortex et le striatum, dans lesquelles s’exprime la protéine mutante et, ce faisant, dégénèrent dans la maladie de Huntington. Mais les scientifiques peinaient encore à comprendre jusque-là quels mécanismes entraient en jeu, faute notamment de pouvoir étudier les altérations du circuit à l’intérieur des cellules. Avec la puce, c’est chose faite.

Le cortex, cible de choix pour empêcher la neurodégénérescence du striatum

Les chercheurs ont, à l’aide de neurones de souris malades et à l’intérieur d’un matériau biocompatible et transparent, reconstitué le circuit corticostriatal pour montrer le rôle fondamental du cortex dans l’origine des dysfonctionnements.

Frédéric Saudou, directeur de Grenoble Institut de Neurosciences, travaille à décoder les mécanismes de la maladie de Huntington. DR

« Grâce au système microfluidique [une technique qui permet la manipulation des fluides à l’échelle micrométrique, ndlr], les chercheurs ont pu isoler les neurones du cortex et du striatum dans des compartiments identifiés afin de reconstituer des circuits hybrides contenant un cortex sain avec un striatum malade, et vice versa », souligne l’Inserm dans un communiqué.

« L’équipe a ainsi montré que des neurones de cortex malade sont suffisants pour induire les dysfonctions du circuit, alors même que les neurones du striatum sont sains. À l’inverse, des neurones corticaux sains sont capables de sauver les neurones du striatum malade. »

Le cortex apparaît ainsi comme une cible de choix pour empêcher la neurodégénérescence du striatum. Et ouvre la voie à la mise au point de thérapies plus ciblées. Une étape de plus dans la mise au point de traitements adaptés alors que les tout premiers résultats de thérapie génique menée en Europe et au Canada ont été rendus publics fin 2017.

Patricia Cerinsek

* La maladie concerne également plus de 12 000 porteurs du gène muté, provisoirement indemnes de signes cliniques.