FIL INFO – Une équipe internationale de scientifiques dont des chercheurs de l’Institut des sciences de la Terre de Grenoble (ISTerre) lient pour la première fois les fracturations de la croûte terrestre inférieure aux séismes dans la croûte supérieure. Leurs travaux ont été publiés le 26 avril 2018 dans la revue Nature.

Sans fragmentation, la croûte terrestre inférieure est une couche de roches si rigide qu’elle rend impossible l’ouverture des rifts, l’affaissement des bassins sédimentaires, la formation de plateaux continentaux ou des chaînes de montagnes qui façonnent le relief de la Terre.

Pour expliquer cette fragmentation de la croûte terrestre inférieure, les scientifiques s’en référaient jusqu’ici à un seul mécanisme “ascendant” de cisaillement profond. Celui-là même qui induit les mouvements des plaques tectoniques.

Renversant les idées reçues, voilà qu’un mécanisme “descendant” vient d’être découvert par une équipe internationale* de scientifiques dont des chercheurs de l’Institut des sciences de la Terre de Grenoble (ISTerre). Ceux-ci lient pour la première fois les transformations de la croûte terrestre inférieure aux déformations de la croûte supérieure. Leurs travaux ont été publiés** le 26 avril 2018 dans la revue Nature.

La fracturation de la croûte inférieure permet l’apparition de roches plus tendres

Le point de départ des scientifiques ? Les résultats de récentes études montrant qu’avant la formation d’une chaîne de montagnes (ou orogenèse), la croûte inférieure est composée de roches de type granulite qui sont à la fois riches en fer et magnésium, sèches, imperméables mais surtout mécaniquement résistantes. À tel point qu’elles rendent impossible la géodynamique terrestre (modifications subies par le globe terrestre comme la formation des montagnes).

Dès le début d’un événement orogénique, des infiltrations de fluides (eau en provenance de la surface) ont lieu le long de zones de cisaillement ou de fractures à l’intérieur des granulites.

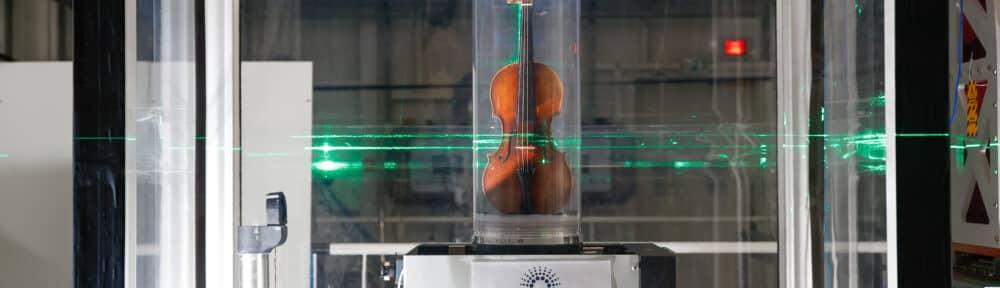

Fracturation sismique qui a mis en contact des granulites avec des fluides et entraîné leur transformation en éclogites. Cette transformation granulite-éclogite, provoquée par des séismes, contrôle la résistance mécanique de la croûte inférieure terrestre, ce qui a des conséquences géodynamiques sur l’évolution des frontières de plaque en collision et sur la dynamique des chaînes de montagnes. © Andrew Putnis, Curtin University, Australie.

Dans les conditions physiques de la profondeur, l’interaction de ces fluides avec les granulites fait apparaître, par hydratation, de nouvelles roches. Celles-ci sont métamorphiques, plus denses mais mécaniquement plus faibles. Leur nom ? Les éclogites.

Pour les chercheurs, l’origine de ces zones de cisaillement ou de fractures dans la croûte terrestre inférieure qui permettent l’indispensable transformation granulite-éclogite, n’est pas localisée dans les couches profondes de la lithosphère*** (l’enveloppe rigide de la surface de la Terre qui comprend aussi le manteau supérieur). Mais en surface, dans la croûte terrestre supérieure.

Les séismes fracturent la croûte inférieure par un mécanisme de « pulses d’énergie élastique »

Comment sont-ils parvenus à cette conclusion inédite ? Grâce à la découverte dans des affleurements**** de granulites de la croûte inférieure continentale terrestre, de traces de séismes fossiles, appelées pseudotachylites. Ces formations à l’aspect sombre, constituées de roches broyées et fondues sous l’effet d’une élévation brutale de la température, se forment en effet lors de séismes, par fusion frictionnelle à l’interface entre deux plans de faille.

Or, aux dires des chercheurs, les phénomènes sismiques ne peuvent être déclenchés dans les conditions de pression élevées de la croûte inférieure, encore moins du manteau. Seule solution ? Ce sont « les séismes survenant dans la croûte supérieure [entre 10 et 30 km de profondeur, ndlr] qui endommagent significativement la croûte inférieure, rendant possible la circulation de fluides et le métamorphisme des roches », indiquent-ils.

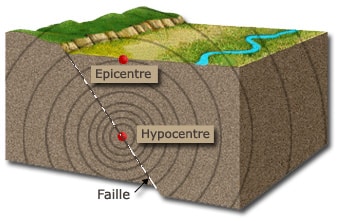

Comment ces séismes à la surface de la terre exercent-ils une action en profondeur ? « L’activité sismique régulière dans la croûte supérieure sismogène entretiendrait un mécanisme naturel de ”pulses d’énergie élastique” induisant des répliques [ou tremblements de terre secondaires, ndlr] dans la croûte inférieure, à l’origine de son endommagement », explique François Renard, professeur à l’Université Grenoble-Alpes (UGA), chercheur à l’ISTerre et co-signataire de la publication.

Les foyers des répliques sont localisés entre 30 et 60 km de profondeur

Par modélisation, les chercheurs sont parvenus à déterminer la profondeur des foyers (lieu de la rupture des roches aussi nommés hypocentres) des répliques. Ces derniers sont situés entre 30 et 60 km de profondeur, dans la région sismogène de la croûte inférieure.

Les scientifiques ont aussi pu calculer le volume de la partie profonde de la croûte terrestre ainsi affectée par les répliques. Très significatif, il est supérieur à 1 % du volume total de la croûte inférieure par million d’années d’activité orogénique. C’est-à-dire d’une ampleur telle que « ce processus global pourrait bien impacter le comportement mécanique de toute la croûte inférieure », d’après ces derniers.

Véronique Magnin

* L’équipe internationale est composée de chercheurs de l’Institut des sciences de la Terre de Grenoble (Université Grenoble Alpes/CNRS/IRD/IFSTTAR/Université de Savoie Mont Blanc), de l’Université d’Oslo et de l’Université de Californie du Sud.

** B. Jamtveit, Y. Ben-Zion, F. Renard, H. Austrheim. Earthquake-induced transformation of the lower crust, Nature, 26 avril 2018.

*** La lithosphère (ou boule de pierre) comprend la croûte terrestre supérieure, inférieure et une partie du manteau supérieur.

**** Les pseudotachylites ont été exhumées dans l’Arc de Bergen, à l’ouest de la Norvège et datent d’une collision tectonique Calédonienne survenue il y a 400 millions d’années.