ENTRETIEN - Soixante dix ans après les combats du Vercors, le Musée de la résistance et de la déportation de Grenoble propose jusqu’au 13 octobre une exposition "Vercors 40/44" dédiée à ce maquis emblématique de la résistance. Retour sur cette période de l’histoire avec Olivier Cogne, directeur du musée.

© Maïlys Medjadj - Place Gre'net

Qu'est-ce qui s'y est passé sous le Régime de Vichy (1939-1941) ?

Le régime du Vichy a eu des résonances dans le Vercors comme dans l’ensemble du territoire et c’est ce que nous voulions rappeler dans cette exposition. Il ne faut pas considérer le Vercors comme un îlot, un territoire complètement isolé du reste de la France.

© Maïlys Medjadj - Place Gre'net

Le Vercors a-t-il été une terre d’accueil pendant la guerre ?

Oui, c'est l’autre conséquence du début de la guerre : l’arrivée de nombreux réfugiés juifs dans le Vercors. Les historiens ne peuvent pas en donner un nombre précis. Ce travail est très difficile, voire impossible en raison de la clandestinité de ces personnes. Elles vivaient la plupart du temps sous une fausse identité. Mais nous avons dans cette exposition quelques photos inédites qui témoignent de cette présence. Et puis en octobre 1940, s’ouvre aussi à Villard-de-Lans le lycée polonais Cyprian Norwid. Il sera un point de chute pour de jeunes Polonais. En 1944, certains d’entre eux vont rejoindre les rangs de la résistance aux côtés d’enseignants.

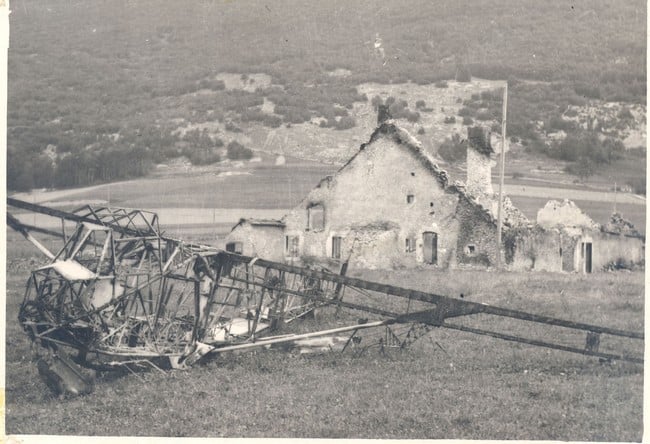

Carcasse de planeur allemand à Vassieux-en-Vercors en août 1944 © MRDI

Dans cette exposition, vous séparez l’histoire du maquis du Vercors en trois temps. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?

Nous entrons dans l’histoire de la Résistance avec cette approche des « Trois Vercors ». C’est une notion que nous devons à l’historien Gilles Vergnon. L’idée est de dire qu’il y a eu un premier Vercors, avec les prémices de la Résistance grâce au mouvement franc-tireur, créé à Grenoble. Eugène Chavant, Léon Martin, Eugène Samuel, Victor Huillier et Aimé Pupin furent les figures de ce mouvement. Ces hommes appartenaient, avant la guerre, au Parti socialiste interdit à l’époque de Vichy, mais aussi pour certains à la Franc-maçonnerie ou à des mouvements comme la Libre Pensée. Il y a un réseau de sociabilité dont sont issus ces hommes qui se retrouvent pour engager les leviers de la Résistance en Isère.

Copies de notes de Pierre Dalloz sur le projet Montagnards © Maïlys Medjadj - Place Gre'net

En 1943, débute le « deuxième Vercors ». Une période qui est davantage marquée par la militarisation du maquis…

Une organisation militaire se met en place avec l’aide de plusieurs personnalités comme Alain Le Ray. Il fut le premier chef militaire du Vercors. C’est un maquis qui se développe aussi dans le contexte du STO. Au début de l’année 1943, le régime de Vichy met en place une loi qui oblige les jeunes gens à aller travailler en Allemagne. Beaucoup d’entre eux vont devenir des réfractaires au service du travail obligatoire et s’engager dans la Résistance. Jusqu’à la veille de l’attaque allemande à l’été 1944, 18 camps de résistants seront répartis un peu partout dans le Vercors. Cette période est aussi marquée par l’attaque en janvier de la même année du maquis de Malleval par les troupes allemandes. C’est un premier signe avant-coureur de ce que sera la répression à l’été 1944. Les maquisards arrêtés sont généralement tués sur place, sinon déportés.Le point d’orgue de cette exposition est le « troisième Vercors ». Pouvez-vous nous parler de cette période ?

Affiche annonçant la restauration de la République signée par Clément alias Eugène Chavant en juillet 1944 © MRDI

Quelques jours plus tard, le Vercors entre un peu plus dans l’image de la Résistance nationale. Le 3 juillet 1944, Eugène Chavant, sous le pseudonyme de Clément, proclame sur une affiche le retour de la République française dans le Vercors. Cette proclamation est un appel à manifester le 14 juillet 1944.

Pouvez-vous nous revenir sur les événements du 21 juillet 1944 ?

Cette date correspond à l’offensive allemande sur le Vercors. Environ 10 000 soldats de la 157ème division de réserve basée à Grenoble et des chasseurs de montagne vont disloquer en trois jours la Résistance et anéantir le maquis. Les combats seront très âpres, notamment à Vassieux-en-Vercors et Valchevrière. Très rapidement, François Huet, chef militaire du maquis a la présence d’esprit d’ordonner la dispersion des poches de résistance. Ces combats ont fait près d’un millier de morts ; autant de civils que de résistants. Ce fut une page extrêmement douloureuse. C’est ce qui explique aussi que le Vercors a une telle place dans la mémoire nationale. Le 15 août 1944, les Alliés débarquent sur les côtes de Provence. Et en l’espace d’une semaine des troupes américaines parties en éclaireur arrivent dans Grenoble. C’est l’action conjointe de l’artillerie américaine et du maquis qui va permettre la Libération de l’Isère. Maïlys MedjadjL’exposition « Vercors 40 / 44 » est à découvrir jusqu’au 13 octobre 2014 au Musée de la résistance et de la déportation de l’Isère, 14 rue Hébert, à Grenoble. Exposition ouverte le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 18h, le mardi de 13h30 à 18h, le samedi et le dimanche de 10h à 18h. Entrée libre.